Pedro L. Cascales López

La Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Alcantarilla ha promovido una exposición sobre la cartografía

histórica y evolución urbana del municipio a celebrar en el Archivo Histórico

Municipal, Casa de las Cayitas, entre los días 26 de

febrero y 26 de marzo del presente año de 2019

Este

es el contenido de dicha exposición.

ÍNDICE

1 – ÉPOCA IBERORROMANA

2 – LA POBLACIÓN PRIMITIVA

3 – EL TÉRMINO MUNICIPAL

4 – CAMINOS A MURCIA

5 – EL AGUA: RÍO, ACEQUIAS, ALGAYDONALES, NORIA Y ACEÑAS

6 – PLANO DE AMOJONAMIENTO DEL AÑO 1728

7 – PLANO DEL CATASTRO DE LA ENSENADA DE 1756

8 – CARTOGRAFÍA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

9 – PLANO DE AMOJONAMIENTO DEL AÑO 1898

10 – EL MOLINO DE LA PROVIDENCIA

11 – PLANO CATASTRAL DE RÚSTICA DEL AÑO 1923

12 – LLEGADA DE LAS AGUAS POTABLES A LA POBLACIÓN

13 – PLANO MILITAR DEL AÑO 1930

14 – CENSO DE URBANA DEL AÑO 1933

15 – LOS REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL

16 – EL FERROCARRIL

17 – UBICACIÓN DE INDUSTRIAS EN EL SIGLO XX

18 – PARCELACIONES Y ENSANCHES

19 – EL INSTITUTO GEOGRÁFICO

20 – CATASTRO DE RÚSTICA DEL AÑO 1960

21 – PLANO DE LA OFICINA TÉCNICA DEL AÑO 1965

22 – CATASTRO DE URBANA DEL AÑO 1972

23 – PLANO FOTOGRAMÉTRICO DEL AÑO 1973

24 – URBANIZACIÓN DE INDUSTRIAS

25 – LOS CALLEJEROS

26 – PARCELARIO GENERAL DEL AÑO 1981

27 – PLANO FOTOGRAMÉTRICO DEL AÑO 1985

28 – EVOLUCIÓN URBANA DE LA POBLACIÓN

29 – EVOLUCIÓN POR BARRIOS Y ZONAS

PUBLICACIONES, BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

1

- ÉPOCA IBERORROMANA

El primitivo solar de la antigua Alcantarilla

era un paisaje casi llano dominado por unas suaves colinas y algunos ramblizos

y cañadas que culminaban en un cabezo de mayor altura ahora llamado de Las Aguas.

Una de esas colinas, situada estratégicamente

junto al Río Segura, fue ya utilizada desde el siglo VI o IV a. de C. hasta la

llegada de Roma en que sus habitantes se vieron obligados a desalojar su

poblado e instalarse en un terreno llano situado junto al cauce del entonces

Río Guadalentín, en la hoy Avenida de Santa Ana. El poblado está sin excavar, y

hoy por hoy, es todavía prematuro el aventurar una cronología definitiva, por

lo que su antigüedad podría ser mayor.

Por ese territorio discurría una amplia

rambla, luego llamada del Potrox, con un cauce importante, resto de antiguas

eras geológicas. También cruzaba el terreno el cauce de un río que tenía la

característica de ser causa de grandes avenidas antes de desembocar en el Río

Segura: el Río Guadalentín.

El cabezo del poblado, hoy casi inapreciable y muy alterado,

destacaba entonces sobre el terreno circundante en más de diez metros, mientras

que su caída hacia el río era de unos veinte metros.

Por su parte sur discurría una amplia cañada

que recogía las aguas desde lo que ahora es el paso a nivel y que atravesaba lo

que luego sería el Huerto de los Frailes. Nada de todo ello puede percibirse

hoy. Las urbanizaciones y los movimientos de tierras han desfigurado por

completo este paisaje primitivo.

Las acertadas actuaciones que actualmente se

están realizando en el acueducto de la noria están descubriendo el primitivo

nivel del terreno antes de ser adaptado a las labores agrícolas.

La aldea contaba con una muralla y

posiblemente alguna torre defensiva, y está esperando la oportuna excavación

arqueológica que nos permita conocer exactamente sus características.

La llegada de los romanos supuso un drástico

cambio de vida para sus habitantes, comenzando por la reubicación de su

poblado.

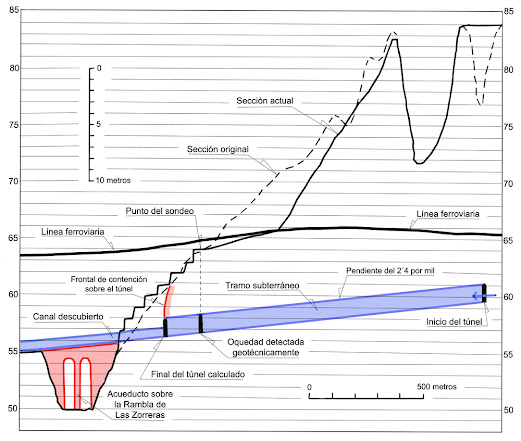

También, por vez primera, y según parecen

apuntar todos los hallazgos e indicios, los romanos iniciaron el regadío de las

tierras de la Vega realizando para ello un azud en el río y dos túneles en cada

margen para llevar las aguas hacia Algezares y Monteagudo. El túnel de la

margen derecha desembocaba en un punto cercano a los actuales Arcos, en la

Rambla de Las Zorreras, sobre la que los romanos debieron construir un

acueducto para dar paso al canal que conduciría las aguas a Algezares y cuyo

trazado correspondería a la actual acequia de El Turbedal.

La zona de Alcantarilla se vería por lo tanto

beneficiada con agua para riego, y ello tuvo que implicar la existencia de dos

o tres villas romanas ubicadas en la Voz Negra, Cabezo del Convento y actual

Carretera del Javalí, aparte de una mansión o lugar de servicio para el paso

por las calzadas que cruzaban la zona en sentido norte-sur y este-oeste, debiendo estar situada esta mansión entre las actuales Calle

Cartagena y Calle Mayor.

Muy pocos restos han aparecido (algunos sillares,

dos o tres ánforas, cerámica, ladrillos, monedas, etc), pero hay que tener en cuenta que

una zona en la que la piedra para la construcción es costosa de conseguir, las

edificaciones romanas, tanto de ladrillo como de cantería, fueron desde el

momento de su abandono una verdadera cantera de fácil uso para la reutilización

de sus materiales.

Esta fue la vida en la zona de Alcantarilla

durante más de quinientos años, aunque no desapareció repentinamente, sino que

se alargó sobreviviendo hasta la llegada de los árabes.

Es conocido el párrafo del Canónigo Juan

Lozano Santa que en el año 1794 dice que “Desde

Alcantarilla o Cantarilla hasta el Puente de las Ovejas (junto al azud) todo es población romana. Los colladitos de

su intermedio, plantío de olivos y vides, señalan la ciudad arruinada, que yace

bajo esas prominencias, las cuales se ven salpicadas de tejos, ladrillos, y

cascos de vasijas. Barro saguntino esparcido, y derramado, se halla aquí”

Poblado ibérico del Cabezo del Agua Salada

La zona del

histórico término de Alcantarilla en época romana

Esquema de

azudes y tablestacados en el río

Planta del

túnel del azud

Sección del

túnel

Zonas

arqueológicas

2

- LA POBLACIÓN PRIMITIVA

La población primitiva de Alcantarilla,

llamada Qantara Asqaba (Puente de Barcas) por el geógrafo árabe Al-Idrisi

(siglo XII), debió fundarse o comenzar su actividad hacia finales del siglo

VIII o principios del XI partiendo de algún pequeño enclave ubicado en ese

mismo lugar desde la época romana. Aún no existía la acequia Mayor de la

Alquibla, pero casi con toda seguridad todavía se estaría utilizando el antiguo

canal romano (hoy acequia de El Turbedal) que llevaba el agua al importante

enclave de Algezares, por lo que el agua para riego estaba asegurada, y sus habitantes

podían cultivar las tierras y también dedicarse a la arriería habida cuenta de

la situación estratégica de la aldea en un importante cruce de caminos.

Uno de esos caminos era el que enlazaba

Monteagudo con Lorca a través del Valle del Guadalentín, lo que implicaba el

tener que sortear el paso del Río Segura que en esta época debía realizarse

mediante un puente de barcas y de ahí el nombre dado a la aldea o su entorno: “Puente de Barcas”.

El incremento de la población, las

interminables guerras tribales musulmanas y la llegada de los cristianos,

implicaron que el puente de barcas resultara insuficiente y se procedió a la

construcción de un puente de madera que subsistió hasta la destrucción de la

población por una avenida conjunta de los ríos Segura y Guadalentín el 18 de

octubre de 1545, día de San Lucas. Ya en esos momentos la población habría

dejado de llamarse Qantara Asqaba

para pasar a ser simplemente Al-Qantarat

o Al-Qantaralla: “El puente”.

La llegada de los cristianos supuso también

que ese nombre derivara en Cantariella

o Alcantariella y de ahí pasó a la

actual Alcantarilla, aunque existe

otra teoría sobre este nombre de Alcantarilla cuya exposición escapa de los

límites de este trabajo.

En el momento de su destrucción Alcantariella

contaba con una extensión de unos 16.000 m2, 140 casas y unos 800 habitantes,

que en parte emigraron y en parte construyeron la nueva población en los

alrededores de la actual Iglesia de San Pedro.

Alcantariella era pues en esos momentos un

importante núcleo de población, el más importante de la Vega tras la capital.

En la actualidad, los restos de sus

cimentaciones se encuentran enterrados a poca profundidad, y hasta hace pocos

años se encontraban por los bancales pedazos de ladrillos, cerámica y yesos. La

construcción de la nueva carretera a La Ñora destrozó una buena parte del

yacimiento, y posteriormente la empresa Hero también hizo desaparecer una

pequeña parte de los restos de la zona oeste de la población así como las

hormazas formadas con los restos de construcciones en el margen del Camino del

Vado; pero aún así, qué duda cabe sobre la importancia que tendría para

Alcantarilla el poder contar con la excavación de una aldea

visigodo-musulmana-cristiana, posiblemente con un período de vida entre los

siglos V al XVI y con un hipotético estrato romano, a lo que habría que añadir

la excavación del Cabezo del Agua Salada, el Museo de la Huerta, Los Arcos y la

rueda con su acueducto. Parece que merece la pena hacer una valoración de lo

que todo esto puede significar.

Planta de la aldea

medieval

Aldea

medieval

La inundación

Afecciones al

espacio arqueológico de la aldea

3

- EL TÉRMINO MUNICIPAL

El solar de lo que después fue el término

municipal de Alcantarilla ya vio pasar en el año 1125 a Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Navarra

(1104-1134), en sus correrías contra los musulmanes con tropas aragonesas,

normandas y bearnesas.

Entre los años 1172 y 1227 Alcantarilla

se encuentra bajo dominio almohade.

Entre los años 1227 y 1237 reina en

Murcia ibn-Hud.

En el año 1243 se lleva a cabo la capitulación de Alcaraz y las tropas castellanas

ocupan Murcia como protectorado de Castilla bajo el mando de Fernando III el

Santo.

En el año 1251 Alfonso X el Sabio entrega Alcantarilla a la Orden de Alcántara

y se lleva a cabo el primer

amojonamiento como territorio administrativamente independiente. NACE

ALCANTARILLA. Es de suponer que este primer amojonamiento, del que no se

tienen datos concretos, sería respetado en las sucesivas entregas de la aldea,

siendo su extensión de 5,5 km2. Esta posesión de la Orden de Alcántara supuso el nacimiento de Alcantarilla

como una entidad con un territorio, luego término administrativo independiente

y topográficamente definido, que permitió el que nunca pudiese ser absorbido

por la ciudad de Murcia, a pesar de que sus intentos fueron reiterados e

importantes a lo largo de la historia.

En el año 1261 Alcantarilla deja de ser de la Orden de Alcántara y pasa a la

corona.

En el año 1264 ocurre la sublevación musulmana.

En el año 1265 Jaime I de Aragón entra en Murcia y visita Alcantarilla.

En el año 1266 Castilla toma Murcia pero no devuelve Alcantarilla a la Orden

de Alcántara, sino que queda, dentro de la partición entre cristianos y

musulmanes, en la zona mudéjar regida por el rey Muhammad ibn-Hud.

En el año 1270 Alfonso X el Sabio entrega en donación Alcantarilla a su esposa

Doña Violante, hija del rey Jaime I: “A

la Reina la alquería que dicen de Alcántara con dccxxxv tahúllas que hacen cci

alffabas (renta)”.

Alfonso X evitó por todos los medios el

entregar grandes extensiones de suelo en el Repartimiento para evitar el

florecimiento de poderes excesivos, pero evidentemente ese no era el caso de la

reina, por lo que esta excepción, manteniendo los límites de la aldea que en su

día se entregó a la Orden de Alcántara, supuso el que hoy en día exista

Alcantarilla, realizándose el segundo

amojonamiento en el año 1272.

Las 735 tahúllas donadas a la reina tenían

una superficie de unos 821.730 m2. No se tiene en cuenta el suelo de

pastizal y vertientes propias. Pues bien, si contemplamos que el riego se

realizaba en gran parte a base de algaydonales, es decir, que la fuerza de la

gravedad y de la sangre humana era condicionante, solamente podía existir

regadío en el territorio situado a levante de las acequias de la Alquibla y

Turbedal; y cuando medimos esa superficie nos arroja una superficie de unos

850.000 m2. Y si descontamos el terreno ocupado por el cauce del Río

Guadalentín, la cifra es prácticamente de 820.000m2. Coincidencia

total.

Cuando se realizó la cesión a la Orden de

Alcántara, aquellos que delimitaron el territorio partieron de unos

factores y criterios fijos: el molino sobre la acequia de la Alquibla, la

alineación marcada en sentido norte-sur de los márgenes de los cultivos de

regadío, el antiguo camino alternativo de Lorca o Camino Hondo, las vertientes

recayentes a la zona de regadío y el Río Segura.

En el año 1437, las disputas entre Murcia y Alcantarilla por la posesión de

las salinas llamadas de Sangonera, así como el cobro de diversos impuestos, dio

lugar a realizar un tercer amojonamiento

que es el primero en el cual se marcan, nombran y construyen mojones.

Precisamente las disputas existentes hasta ese momento entre concejo murciano y

los obispos venían producidas por la no existencia de una delimitación física

aceptada por ambas partes.

La venta de Alcantarilla por parte de Felipe

II a Lázaro de Usodemar dio lugar a que en el año 1581 se realizase el cuarto

amojonamiento.

Llegamos al año 1728 en que se realiza el quinto

amojonamiento, y esta vez lo realizan agrimensores y se realiza un plano

del mismo. Un plano que es el primer documento gráfico de la historia del

término de Alcantarilla y que veremos más adelante.

En el año 1820, con la llegada del período llamado “Constitucional”, se crearon

algunos ayuntamientos y se modificaron los límites de otros. Alcantarilla creyó

que había llegado el momento de conseguir su ya entonces anhelada ampliación

del término municipal en una extensión de unos 58 km2, e incluso llegó a

realizarse una delimitación con esa ampliación, el sexto amojonamiento, pero la vuelta del absolutismo llevo con ella

la anulación de todos los actos realizados.

El Instituto Geográfico y Estadístico lleva a

cabo en el año 1898 el levantamiento

topográfico de la delimitación del término de Alcantarilla y por vez primera con

aparatos topográficos, dando lugar al séptimo

amojonamiento.

La ampliación de término municipal conseguida

siendo alcalde Francisco Zapata Conesa, con una extensión de 10 km2, dio lugar

a realizar la última delimitación u octavo

amojonamiento en el año 1988.

Si exceptuamos la ampliación abortada del

término municipal en el año 1820 y la definitiva ampliación del año 1988, la

delimitación del término municipal no ha sufrido cambios desde el año 1251, con

la excepción de dos pequeñas variaciones: una debido al cambio del cauce del

río en el siglo XVIII que supuso el que pasase a Alcantarilla una extensión de

suelo de unos 80.000 m2; y otra unos ligeros cambios en el amojonamiento del

año 1898 en la Carretera de Mula y Puebla de Soto que implicaron el que pasase

a Murcia una extensión total de unos 4.000 m2. Actualmente Alcantarilla cuenta

con una extensión de término de 15,5 km2.

Alcantarilla cumple pues 768 años de vida en

este año de 2019.

Inicialmente,

hasta la construcción de la noria en el año 1451, el área regable estaba limitada

al riego con portillo y algaydonal

La primera

ampliación del término municipal, que nunca llegó a consolidarse, tenía una extensión

de 58 km2 y limitaba por el oeste con los límites de Librilla por la Rambla de

Belén

La ampliación

conseguida en el año 1988, por la corporación presidida por el alcalde Francisco

Zapara Conesa, tiene una extensión de 10 km2 y conforma el actual término

municipal de Alcantarilla con una extensión de 15,5 km2

Desde su

inicio y hasta hoy, el término histórico de Alcantarilla ha sufrido cuatro alteraciones

de su delimitación primitiva

4

- CAMINOS A MURCIA

Lógicamente, las primeras vías de

comunicación que pueden considerarse como tales, más allá de los simples

senderos o veredas de paso, se inician con la dominación romana.

Por Alcantarilla pasan las vías de Cartagena

a la meseta, la de Mazarrón igualmente a la meseta, y la de Monteagudo a Jaén y

a Mazarrón. Estas vías son utilizadas hasta la caída del Imperio, y con ello

sobreviene el cambio de sistema de transporte, pasando de los carruajes a las

caravanas, tanto por cambio de mentalidad, como obligados por la circunstancias

al existir unas vías deterioradas por su falta de mantenimiento.

No sabemos qué existía en el solar de Murcia

anteriormente a su fundación en el siglo IX, pero sí sabemos que Orihuela

ejercía el control de todo el valle del Segura bajo dominio visigodo, debiendo

contar con una somera red de caminos, restos de las antiguas calzadas romanas,

que unieran aquellos lugares que se consideraran estratégicos como era el caso

del Valle del Guadalentín.

Por aquí discurre el llamado, ya en el siglo

XV, “camino viejo de Librilla y de Lorca”

que debió tener su pleno uso entre los siglos V y VIII, y que en el Repartimiento

de Alfonso X en el siglo XIII sirvió de lindero sur a la delimitación de Alcantarilla.

La fundación de Murcia en el siglo IX dio

lugar a que se adoptara la ruta de la margen izquierda hacia Lorca, lo cual

benefició a la ubicación de Alcantarilla, que se encontraba en un lugar clave

del paso del río mediante barcas o puente de madera, en función de la

intensidad de las avenidas del río.

En el siglo XV adquiere preponderancia la

ruta de la margen derecha, todo ello en función de que la salida de Murcia se

realizase cruzando o no el río y en función también del estado del puente de la ciudad. Esta

nueva ruta no afectó a Alcantarilla, ya que la aldea se encontraba en el punto

de unión de ambas. También unía los nuevos lugares de La Puebla de Cascales y

el lugar de Puxmarín (La Raya).

Esta vía a Murcia fue durante 500 años la

ruta de unión entre ambas poblaciones y el camino de Murcia a Andalucía.

Todavía es posible observar en la zona de Barriomar el trazado de esta antigua

vía que fue cortada por la construcción en el siglo XIX por la actual

carretera.

Caminos a

Murcia y difluencias del Río Guadalentín

Caminos

Caminos

Detalle de

los antiguos caminos en la zona de Barriomar

5

- EL AGUA: RÍO, ACEQUIAS, ALGAYDONALES, NORIA Y ACEÑAS

Durante más de mil años, Alcantarilla basó

principalmente su existencia en la del agua. Acequias, algaydonales o

cigoñales, noria y aceñas ayudaron a sus habitantes en sus labores agrícolas.

Según la hipótesis de que la acequia de El

Turbedal podía ser de origen romano y procedente del túnel de la margen

derecha, Alcantarilla podía haber sido uno de los lugares más antiguos de la

huerta junto a Monteagudo-Cabezo de Torres y Algezares-La Alberca.

En esta zona de Alcantarilla tenemos la

acequia Mayor de Barreras o Alquibla (la del sur), la acequia de El Turbedal,

la acequia de La Daba, la acequia de Santarén, la acequia de Benialé, y por

último, la más moderna, la acequia de Alcantarilla o cequeta de la noria.

Hoy ese paisaje de acequias plenas de agua

con su vegetación colindante ha desaparecido por completo. En unos pocos años

ha desaparecido una cultura de decenas de siglos.

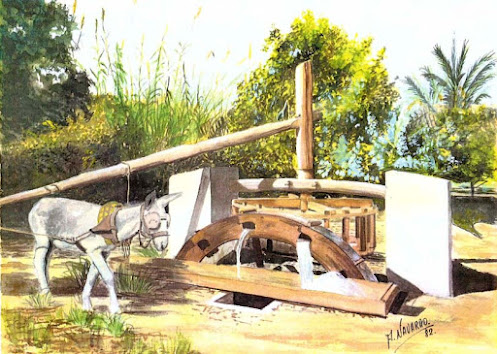

Un hito importante fue sin duda la

construcción de una noria en el año 1451 y su aumento de altura en el año 1549,

que supuso recrecer en un metro la altura del acueducto.

La última aceña fue construida hace ahora

casi cuarenta años por el último maestro aceñero: Cayetano González Vicente

para el Museo de la Huerta, pero si nadie lo remedia, pronto desaparecerá

también víctima de la indiferencia. Mientras tanto, se hace a bombo y platillo el Bando de la Huerta.

Red de

acequias y ubicación de aceñas

Algaydonal

La noria y su

acueducto (A. Navarro)

Acueducto de

Los Arcos (A. Navarro)

Acuerdo

municipal para la construcción de una aceña

Certificado

sobre el acuerdo municipal

Planos de la

aceña

Planos de la

aceña

Una aceña (A.

Navarro)

6

- PLANO DE AMOJONAMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DEL AÑO 1728

Nos encontramos ante el primer documento

cartográfico sobre Alcantarilla. El único ejemplar existente es el depositado

en el Archivo Municipal de Murcia, ya que el correspondiente a Alcantarilla fue

quemado por los franceses en la Guerra de la Independencia. Refleja el quinto

amojonamiento de la población.

Se ignora el nombre de los

agrimensores que llevaron a cabo el trabajo entre los días 14 y 15 de noviembre

del año 1728.

Este plano ha sido restaurado de forma absolutamente fiel al original.

7

- PLANO DEL CATASTRO DE LA ENSENADA DEL AÑO 1756

A pesar de las dificultades que representa el

hecho de poder establecer una trama urbana sin contar con todos los datos, así como la

existencia de algunos errores en la documentación catastral, ha sido posible el

realizar una representación muy fidedigna del área urbana y el entorno de

Alcantarilla en aquella fecha.

Caminos,

parajes y comparativo

8

- CARTOGRAFÍA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Para organizar la defensa ante el avance del

ejército de Napoleón, los cartógrafos militares españoles realizaron unos

planos en los que se contemplaban los caminos y acequias que podían ser

susceptibles de destrucción para dificultar dicho avance. Los franceses

acamparon durante tres días al norte de Alcantarilla antes de salir hacia

Andalucía, aprovechando para quemar los archivos municipales, en una pira

situada en la plaza de la Iglesia, por considerar que se les ocultaban víveres

y pertrechos. Planos del Ministerio de Defensa.

22-8-1809

22-8-1809

1810

1810

1-9-1811

1-9-1811

9

- PLANO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DEL AÑO 1898

Este plano realizado en el año 1898 es el

primer plano de Alcantarilla realizado con aparatos topográficos y siguiendo

las normas de la topografía clásica. El acta de amojonamiento alteró levemente

los límites del término municipal en la Puebla de Soto –Molino de La

Providencia o de Miñano– y en la carretera de Mula; y en ambos casos lo fue

para anexionar al término municipal de Murcia determinadas áreas de suelo. Es

sin duda un documento de excepcional importancia. Se trataba del séptimo

amojonamiento de la villa.

Plano a

escala 1/25.000 para el Mapa Topográfico Nacional

Ampliación de la minuta

Desarrollo de

los itinerarios topográficos

10

- MOLINO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

Si existe un lugar histórico, poco conocido y

ya casi desaparecido, es sin duda el molino denominado a lo largo del tiempo

como de Los Abades, del Cabildo, del Barrio, de La Providencia, de Miñano y de

Caballero.

Este molino, ya citado en el Repartimiento de

Alfonso X, y cuya construcción estuvo ligada a la de la acequia de la Alquibla,

siempre se ha encontrado en término de Murcia hasta que a finales del siglo XIX

D. Antonio Miñano agrandó sus instalaciones adentrándose en término en

Alcantarilla, acogiendo a las Hermanas Salesianas, que fundaron un hospitalillo

para atender a los pobres, y construyendo una ermita bajo la advocación de

Nuestra Señora de la Providencia.

Esta ermita, de estilo neogótico, realizada

con materiales de muy escasa calidad, se encontraba ya, cien años después y

cuarenta de abandono, en un franco estado de ruina que originó su desaparición

muy a pesar de todos. Sería interesante que se formase cualquier movimiento

para la reconstrucción de esta ermita siguiendo su aspecto original. El suelo

es municipal.

La gran importancia de este molino a finales

del siglo XIX dio lugar a que en la delimitación del término municipal llevada

a cabo en el año 1898 se alterase la línea de ese término para pasar a Murcia

la casa de Miñano y los almacenes del molino.

Su siguiente propietario, D. José Caballero,

agrandó las instalaciones con un gran edificio edificado en término de

Alcantarilla y dotado de numerosas piedras de molienda, a la vez que instaló

una gran turbina generadora de electricidad con la cual suministró de alumbrado

público a Alcantarilla durante muchos años.

El molino en

el plano del año 1728

Desarrollo de

los itinerarios topográficos en el año 1898

Detalle del

amojonamiento

Plano del

molino en el momento de su máxima expansión a finales del siglo XIX

Planos de la

ermita

Fachada de la

ermita

Perspectiva

de la ermita y la casa de Miñano. El hospitalillo se encontraba colindante a la

ermita

Interior de

la ermita

Turbina para

generar electricidad

Estado actual

de la zona con la línea de término municipal entre Alcantarilla y Murcia. En

amarillo el lugar que ocupaba la ermita

11

- PLANO CATASTRAL DE RÚSTICA DEL AÑO 1923

Croquis parcelario de las propiedades de

suelo rústico realizado para la confección de las cartillas evaluatorias de la

contribución rústica y basado en los datos topográficos obtenidos en el año

1898

12

- LLEGADA DE LAS AGUAS POTABLES A LA POBLACIÓN

La llegada del agua potable a la población de

Alcantarilla en el año 1925 supuso un gran acontecimiento para la población. El

agua se captaba de la acequia Mayor de Barreras junto a Los Arcos y se elevaba

al Cabezo del Pimiento (por estar en él los secaderos de esa hortaliza), que

pasó a llamarse Cabezo de las Aguas. La tubería de abastecimiento discurría por

la entonces nueva carretera de Alguazas y del Javalí, Camino de Los Romanos y

la carretera de Mula o del Campo, hoy Avenida de Ramón Martínez Campos, en

aquellos años Jefe de la Dirección Hidráulica del Segura, para entrar al casco

urbano por el Paso a Nivel. Al barrio promovido por Damián Bernal Munuera,

primero planificado en Campoamor, se le asignan ya sus correspondientes redes.

13

- PLANO MILITAR DE LA POBLACIÓN DEL AÑO 1930

Plano realizado por los topógrafos del

ejército en su doble faceta de interés militar y de colaboración con el

entonces Instituto Geográfico y Estadístico

14

- EL CENSO DE URBANA DEL AÑO 1933

Desde finales del siglo XIX, en que la

población inició un importante crecimiento en edificaciones, eran muy

habituales los censos de edificios realizados por los “maestros” y “prácticos”

de la localidad. Todos se han perdido. Solamente existe el correspondiente al

realizado en el año 1933, que reúne la característica con respecto a todos los

anteriores de que se realiza un croquis de la vivienda o edificio y se

especifican sus usos. Contiene además datos muy interesantes sobre linderos,

superficies e incluso, durante algunos años, se inscriben en sus fichas las

transmisiones patrimoniales.

Se trata sin duda de una gran fuente de

información sobre todo por su aspecto gráfico.

Pero como tantos documentos, este tampoco ha

podido evitar la desaparición de parte de su contenido; aunque después de todo

hay que agradecer el que fuese salvado del basurero hace ahora unos cuarenta

años.

Antiguo

Ayuntamiento, con unas dimensiones inferiores al del actual y que no lindaba

con la Calle San Sebastián sino con el edificio de las escuelas

Casa de Las

Cayitas, con la cuadra ocupando la hoy calle trasera

Casa de Juan

Antonio López Martínez, junto al jardín, que la transmite a su hija Tiburcia

(no “Triburcia) López Jara, llamada así por su abuela, y de segundo nombre

Emilia, como era conocida, madre de Fausto y Juan Antonio Vicent López

Escuelas en

el hoy Jardín de La Constitución, con las viviendas para los maestros dando

frente a la Calle Mayor y las propias escuelas en la parte central

15

- LOS REFUGIOS ANTIAÉREOS DE LA GUERRA CIVIL

La existencia de una base aérea, un

nudo ferroviario y una fábrica de pólvoras, hacía presumir con un cierto

fundamento que Alcantarilla podía verse afectada por cualquier bombardeo aéreo.

Hay que tener en cuenta que en esos años los aviones, que generalmente volaban

entre los 4.000 y los 7.000 metros de altura según el modelo, no contaban con

visores de bombardeo ni otros elementos técnicos para garantizar la exactitud

de esos bombardeos como los que ya se usaron en la Segunda Guerra Mundial pocos

años después, por lo que se daba el caso de que las bombas podían llegar a caer

a más de 500 metros de su objetivo.

Esto originó el que se diseñara un

plan de construcción de refugios que pudiera permitir a la población ponerse a

salvo en caso de la amenaza de cualquier incursión aérea a cargo de los Junker

52, Heinkel 111 o Savoia Marchetti.

En total se proyectaron 15 refugios pero

parece ser que no todos se llevaron a

cabo, y algunos de los que se construyeron no lo fueron tal y como aparecían en

el proyecto.

Por testimonios directos, se sabe que al

menos sí se hicieron, aunque sólo fuese en parte, los nº 2, 4, 7, 9 y 13-14-15.

En la entrada de la Calle San Antonio en la

esquina con el casino o Círculo Industrial existió durante muchos años un gran

badén producido por el hundimiento del suelo existente sobre la entrada del

túnel al refugio.

En marzo de 1987, al realizar las obras para

el gran colector de la Calle Mayor, apareció a la altura del actual Jardín de

la Constitución los restos de uno de estos refugios, en concreto del nº 10-11.

Plaza del

Olmo

Plaza de San

Pedro

Plaza de Juan

XXIII

Calles de San

Antonio y Cayuela

Plaza del

Convento

Estación y

fábrica de José López

San Roque

Calle del

Tropel

Calles de San

Antonio y Cuartel

Calle Mayor

Cuartel de la

Guardia Civil

Estación y

Cabezo del Calvario

Plano general

de situación de los refugios

Hallazgo del

refugio nº 10 en la Calle Mayor, frente al jardín. 2-3-1987

16

- EL FERROCARRIL

La llegada del ferrocarril supuso para

Alcantarilla el inicio de su despegue económico. La estación de Alcantarilla

era un importante enclave ferroviario de maniobras y de enlace entre las líneas

Madrid-Cartagena y Alcantarilla-Lorca, construida veinte años después que la

primera. Hoy, esas infraestructuras, con una mayor envergadura, se han

trasladado a la Estación de Nonduermas. A los indiscutibles beneficios que

supuso la llegada del ferrocarril no fueron ajenas las incipientes empresas de

Alcantarilla, que incorporaron la entrada de las vías férreas a sus instalaciones

para facilitar la carga y descarga de mercancías.

Plano general

de la máxima expansión de las infraestructuras

Fábricas que

tenían acceso de ferrocarriles

17

- LAS INDUSTRIAS DE ALCANTARILLA EN EL SIGLO XX

El inicio del crecimiento industrial

de finales del siglo XIX supuso que Alcantarilla se convirtiese en un foco de

atracción para todo tipo de empresas, lo que significó que a mediados del siglo

XX el caso urbano de la población albergara una cierta mezcolanza de viviendas

e industrias conviviendo pared por medio.

El sector más importante, que

generaba, aunque fuese de manera eventual, unos 5.000 empleos, era el de la

conserva vegetal, seguido por el maderero y el del metal, a los que pronto se

le unió el de la construcción y finalmente el químico.

El concepto de “polígono industrial”

no había nacido todavía, y las condiciones urbanísticas sobre usos urbanísticos todavía

menos, por lo que cualquiera podía hacer una instalación industrial en donde

pudiese o quisiese, sin que ello fuese nada extraordinario. Hay que tener en

cuenta que en aquellos años la ausencia de vehículos particulares evitaba el que

existiese cualquier impedimento al desplazamiento interno motorizado, y los

camiones de transporte apenas sobrepasaban los cinco mil kilos de carga, por lo

que no generaban problema alguno al discurrir por las despejadas y polvorientas calles de la

población en unión de carros, motocarros, carretas, motos, bicicletas y

carretones.

18

- PARCELACIONES Y ENSANCHES

Hasta que Damián Martínez Munuera proyectó a

finales de la década de los años diez la construcción de un nuevo barrio en los

terrenos llamados entonces “el Campo de

la población, pago de Los Pasos” colindantes a la carretera de Barqueros,

no había existido en Alcantarilla una iniciativa similar, limitándose la

actividad urbanística a simplemente ajustar nuevos trazados de calles según iba

siendo necesario, ciñéndose a los linderos de propiedad existentes.

El antiguo oficio de “sogueador” (medidor de

tierras usando una cuerda con nudos) dio paso al agrimensor, al perito agrícola

y al aparejador; y en el intermedio entre ellos actuaban una serie de personas

“prácticas” en el oficio que podían marcar alineaciones o hacer determinadas

valoraciones de suelos o de edificaciones.

A finales del siglo XIX realizan los censos

de edificaciones los “prácticos” José Cánovas Solano y Juan Sáez López, siendo

los maestros de obras José Gallego Bernal y Juan Pacheco Pellicer. Solamente se

recurre a aparejador o arquitecto en casos especiales y desplazándose desde

Murcia, ya que en la población no existen técnicos titulados.

La primera medida que podíamos llamar

“urbanística” se toma en el mes de abril del año 1922 por parte del concejal

Enrique López Pérez de Tudela siendo alcalde Pedro Cascales Vivancos y

consistente en que fuese necesario obtener permiso para poder edificar, que se

respetasen las alineaciones, que no se edificase cerrando calles y que las

nuevas calles tuviesen una anchura de entre 7 y 8 metros, siendo “práctico”

Antonio Cánovas Sánchez.

Tras las llamadas “Casas de Bernal” se inicia

la urbanización de la zona llamada “Campo-Amor” en la que actúan como técnicos

el aparejador Manuel López Sánchez Solís y el perito Ángel Riquelme Valera

siendo el maestro de obras Alfonso Pacheco.

Otro técnico –un verdadero personaje– que

actúa en la medición de los terrenos y ensanches de las nuevas zonas es el

perito agrícola Juan López García, “Juan

el périto”, que dictaba sus sentencias “inapelables” sobre el terreno y que

se desplazaba en su Ford modelo T, evidentemente negro, el mismo que luego

vendió al servicio de Correos.

Ya en los años sesenta actúa tímidamente en

el tema de mediciones y planeamiento el arquitecto colaborador del ayuntamiento

Demetrio Ortuño Yáñez, y Alcantarilla cuenta con su primer arquitecto titulado

en la persona de José Jesús Pacheco Cobarro, cuya prematura muerte le impidió

desarrollar sus trabajos.

A partir de los años setenta, de forma

paralela al incremento de la edificación, se inicia la medición y parcelación

de nuevas zonas de ensanche de la población que culmina con los trabajos de

redacción del Plan General Municipal de Ordenación del año 1982, siendo alcalde

Francisco Zapata Conesa, y en cuyo equipo redactor estaba el arquitecto técnico

Pedro L. Cascales López, que recoge la tradición de los antiguos “medidores y prácticos” de Alcantarilla.

Plano de

alineaciones para ubicar la construcción de la Iglesia de La Asunción. Manuel

López Sánchez Solís

Parcelario y

alineaciones de la zona de Campoamor

Dibujo para

la urbanización de la plaza frente a la Iglesia de La Asunción

Plano general

de alineaciones de la zona de Campoamor

Parcelario

del Huerto de los Frailes. 1946

Fábrica de

José López Martínez. 1953

Dibujo y

comentario sobre la urbanización de la zona de Cabezo Verde. Juan López García

Parcelario y alineaciones de la zona de Cabezo Verde y

Cabezo de las Aguas. Juan López García. 1968

Parcelario de

la zona de Cabezo Verde. Pedro L. Cascales López. 1967

Parcelación

de la fábrica de José López Martínez. Juan López García y Pedro L. Cascales

López. 1968

Fábrica de conservas

de Hernández Pagán o de La Esencia. Pedro L. Cascales López. 1980

Fábrica de

conservas de Cobarro. Pedro L. Cascales López. 1985

19 -

EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

España carecía a mediados del siglo

XIX de una cartografía adecuada, y la casi totalidad de los ayuntamientos no

contaban con una documentación fiable sobre la delimitación de sus términos

municipales. Así, ya en el año 1857 se intentó crear el que se llamó “Mapa de

España” a escala 1/25.000, encargando el proyecto al coronel Carlos Ibáñez e

Ibáñez de Íbero (1825-1891) que tuvo muchos problemas con los poderes fácticos

para poder llevar a cabo su misión. El 12 de septiembre de 1870 se crea el

Instituto Geográfico colocando al frente del mismo a Ibáñez de Íbero y

adoptando el nombre, desde 1873, de “Dirección de Estadística y del Instituto Geográfico”.

Nombres que irían cambiando a lo

largo del tiempo: “Instituto Geográfico Catastral y Estadístico”, “Instituto

Geográfico y Estadístico”, “Instituto Geográfico y Catastral”, y desde el año

1977 “Instituto Geográfico Nacional”.

La historia del Instituto en todos esos años

es tan compleja como interesante. La creación de un Mapa Nacional a escala

1/50.000, a causa de multitud de problemas ajenos, se convirtió en una epopeya

que tardó en finalizarse más de cien años, pero el Instituto Geográfico sorteó

todos esos escollos y posiblemente por esa lucha ajena a cualquier interés que

no fuese la cartografía, ese organismo fue adquiriendo un prestigio que no sólo

mantiene sino que aumenta cada día desde entonces.

Alcantarilla está incluida en la hoja nº 933

del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000 (1 mm = 50 m) que a su vez se

divide en cuatro hojas a escala 1/25.000 (1 mm = 25 metros).

Las normas del Instituto establecen que a

cada hoja se le da el nombre del núcleo urbano de mayor número de habitantes

situado en ella; y así, en el año 1941, que es cuando se realiza la primera

edición de esta hoja nº 933, el núcleo con mayor número de habitantes era

Alhama de Murcia, con unos 11.000 habitantes, frente a los 9.000 que entonces

tenía Alcantarilla. Esta situación cambió en ediciones posteriores ya que

Alcantarilla superó ampliamente a Alhama de Murcia en número de habitantes,

cambiando así el Instituto la denominación de la hoja.

Esta primera edición de la hoja nº 933 del

año 1941 corresponde a la edición alemana, realizada por el “Spanien 1:50.000 Deutsche Heereskarte”,

apoyándose en los trabajos topográficos ya realizados por el Instituto

Geográfico desde el año 1898.

Esta base cartográfica fue utilizada por el

Ejército para la confección de su primer Mapa Director a escala 1/25.000 en el

año 1948.

En sucesivas ediciones, tanto el Instituto

Geográfico como el Ejército ya fueron actualizando la cartografía hasta el día

de hoy en que esa actualización se realiza cada cuatro años, a la vez que se

dispone de las fotografías de los correspondientes vuelos.

Instituto

Geográfico. Mapa a escala 1/50.000. Hoja nº 933. 1ª edición del año 1941

realizada por la Spanien 1/50.000

Deutsche Heereskarten alemán

Cartografía

Militar. Mapa a escala 1/25.000. Hoja nº 933-I. Edición única. Años 1948/1954

Cartografía Militar.

Mapa a escala 1/10.000. Hoja nº 933-I-NE. Edición única. Año 1963

Cartografía

Militar. Mapa a escala 1/50.000. Hoja nº 26-37 (933). 3ª edición de los años

1968/1983

Instituto

Geográfico. Mapa a escala 1/25.000. Hoja nº 933-II (cambia el número de los cuadrantes:

el I es ahora el II). 1ª edición. Años 1980/1989

Cartografía

Militar. Mapa Militar de España. Mapa a escala 1/50.000. Hoja nº 26-37 (933).

1ª edición del año 1996

Instituto

Geográfico. Mapa a escala 1/25.000. Hoja 933-II. 2ª edición del año 2001

Instituto Geográfico. Mapa a escala

1/50.000. Hoja nº 933. 1ª edición digital del año 2007

Comparativo

de las sucesivas ediciones del Instituto Geográfico y de la Cartografía Militar

Primer mapa

del Instituto Geográfico en el que aparece Alcantarilla realizado por la Spanien 1/50.000 Deutsche Heereskarte en

el año 1941

Unión de las

hojas de Cartografía Militar nº 933-I y 934-IV del año 1948 (datos de 1941)

Puede observarse el tamaño de Alcantarilla en relación con el de Murcia

Unión de las

Hojas de Cartografía Militar nº 933-I-NE y nº 934-IV-NO del año 1963. Puede

observarse el tamaño de Alcantarilla en relación con el de Murcia, y las zonas

de ensanche de esta última población hacia el norte

Instituto

Geográfico. Mapa a escala 1/25.000. 1ª edición digital del año 2003. Mapa

temático de la Huerta de Murcia. En amarillo el término municipal de

Alcantarilla

20

- CATASTRO DE RÚSTICA DE 1960

Este es el último catastro de

rústica de la población de Alcantarilla realizado por el Instituto Geográfico

antes de que esas competencias pasasen al Ministerio de Hacienda.

21

- PLANO DE LA OFICINA TÉCNICA DEL AÑO 1965

En unos momentos en los que ya se vislumbraba

un desarrollismo urbanístico importante para los próximos años, el arquitecto

Demetrio Ortuño Yáñez, arquitecto municipal-colaborador del ayuntamiento,

confecciona en su estudio de Murcia un plano general de la población que

pretendía englobar todas las iniciativas de ensanches y establecer un cierto

criterio en esos nuevos espacios urbanos.

Lo llama, de forma técnicamente no muy

acertada ni ortodoxa, “Plan de Ordenación

de la ciudad de Alcantarilla”, cuando a lo máximo que podía aspirar era a

un estudio de alineaciones, siendo esto algo que tampoco consigue.

El plano carece de estudios de campo y se

limita a copiar planos más antiguos como debió de ser el plano del proyecto de

alcantarillado del año 1944 (que se encuentra desaparecido pero no por esta

causa), y no corrige las variaciones ocurridas con el paso del tiempo. Así,

sigue manteniendo la cequeta sin entubar por la calle San Sebastián, no cambia

la planta del ayuntamiento manteniendo la antigua, no rectifica las manzanas

que habían sufrido alteraciones, equivoca la ubicación de diferentes

actividades, etc. También se observan importantes distorsiones en la planta

geométrica de manzanas y otros elementos representados, por lo que nos

encontramos ante un plano que no se corresponde con la realidad al encontrarse

distorsionado de entrada en su base topográfica.

Sí contiene algo muy interesante como es la

localización de actividades comerciales, pero con numerosos errores y

omisiones, por lo que sus datos deben ser contrastados y no ser aplicados como cosa

cierta. El centro comercial y social detectado queda determinado claramente en

el tramo de Calle Mayor limitado por el paso a nivel y la Iglesia de San Pedro,

siendo la actividad comercial en el resto del casco urbano prácticamente

inexistente.

Tampoco establece nuevas alineaciones en

zonas de ensanche por lo que parece que su idea original de un posible “plan de

alineaciones” no se lleva a efecto y todo se limita a representar lo ya

existente.

No obstante, se trata de un plano muy

importante para la historia de la población, tanto por la toponimia, como

porque se trata del primer plano de todo el casco urbano realizado con una idea

que podríamos llamar de “iniciativa urbanística”, cuando ya estaba Alcantarilla

incluida en el llamado Plan de la Huerta del año 1962, siendo alcalde Diego

Riquelme Rodríguez, que no resultó más que una exposición de intenciones vagas,

contradictorias e inaplicables, obligando a un nuevo ayuntamiento presidido por

Fulgencio Pérez Artero a asumir por su cuenta la redacción de un Plan de

Ordenación en el año 1973 a cargo de una empresa madrileña, que resultó un

absoluto fiasco y sumergió a la población en un problemático estado de anarquía

urbanística hasta que se aprobó un nuevo Plan General en el año 1982 redactado

por un equipo procedente de la Oficina Técnica de Gestión Urbanística del

Ayuntamiento de Murcia, siendo alcalde Francisco Zapata Conesa, que todavía

está vigente, porque después de unos diez años de proyectos, planos y

publicidad en los medios informativos, parece que todavía no se ha sido capaz de

aprobar la revisión del Plan General realizado en ese año de 1982 e incorporar

el nuevo suelo objeto de la ampliación de término del año 1988.

22

- CATASTRO DE URBANA DEL AÑO 1972

Excepcional plano del catastro de urbana de

la población realizado por el vecino de Alcantarilla y funcionario del Servicio

Catastral de Hacienda D. Agustín Pineda Enríquez.

23

- EL PLANO FOTOGRAMÉTRICO DEL AÑO 1973

Nos encontramos posiblemente ante el plano

más importante en la historia cartográfica de Alcantarilla, seguido por el

plano de 1898.

Cuando se produjo el fracaso urbanístico del

Plan de la Huerta, la corporación presidida por el alcalde Fulgencio Pérez Artero

acordó realizar un Plan Municipal de Ordenación específico de Alcantarilla, y

como trámite previo, la empresa adjudicataria del trabajo, encargó la

realización de un vuelo y la confección de un plano general del término a una

escala adecuada, que en este caso se consideró la escala de 1/2.000 como la

adecuada, es decir, que cada milímetro del plano representase 2 metros sobre el

terreno.

El resultado fue el disponer de un plano

excepcional, a color, con curvas de nivel de equidistancia de un metro, alturas

de edificios, patios, acequias, brazales, cercados, vías férreas, sendas,

caminos…, y todo ello en nueve hojas sobre soporte de poliéster muy resistente.

Además, todavía no había llegado la época del

desarrollismo urbanístico, por lo que el plano representa con todo detalle unas

zonas que en la actualidad serían irreconocibles y que gracias a esta

documentación pueden conocerse. Además, al tratarse de una fotografía aérea,

Alcantarilla queda en su totalidad representada en un solo instante, sin existir

los inevitables cambios temporales por zonas que se habrían producido de

haberse tratado de un levantamiento topográfico convencional.

Este plano sirvió de base para la redacción

del Plan General del año 1975, así como para el del año 1982, y desde este mismo

momento hay que iniciar los trabajos de restauración necesarios para subsanar

los daños que se le infringieron.

24

- LAS URBANIZACIONES DE LAS INDUSTRIAS

La aprobación del Plan General del año 1982

trajo consigo la implantación de las cesiones y los aprovechamientos

contemplados en la Ley del Suelo a fin de que aquellos suelos de una cierta

extensión no fuesen colmatados sin contribuir a las necesarias cesiones de

suelo para dotaciones, tanto de espacios libres como equipamientos colectivos

que puedan ser necesarios para la nueva población que se genera.

25

- LOS CALLEJEROS

A finales del Régimen del general

Francisco Franco pareció cundir un fuerte impulso de efectuar cambios de

antiguos nombres de calles por el de políticos menos que más relacionados con

Alcantarilla. Ello dio lugar a que la entonces tranquila Policía Municipal se

encontrase a veces en dificultades para identificar el nombre de una calle de

la que ni siquiera habían oído nombrar, por lo que le pidieron a Pedro L.

Cascales López que les hiciese un callejero que les pusiese al día.

Este callejero fue el primero que se

hizo de la población y apareció en enero del año 1979. El reparto fue gratuito.

Tras el cambio político y una nueva

vuelta de tuerca con el cambio de los nombres de las calles, el alcalde

Francisco Zapata le pidió a Pedro Cascales que hiciese un callejero que

recogiese todos los abundantes cambios que se habían producido y que traían de

cabeza a carteros, repartidores y ciudadanos en general después de una década

de continuos cambios. Este nuevo callejero vio la luz en el año 1986 y al igual

que el anterior se repartió de manera gratuita a la población.

La ampliación de término en el año

1988 obligaba el dar a conocer los límites y el contenido de esa ampliación de

territorio, y así, en el año 1999, Pedro Cascales hace un nuevo callejero

oficial que también se repartió gratuitamente y que sería el último de esas

características.

A partir de los años noventa se

realizaron varios callejeros de carácter comercial que usaron la cartografía de

los callejeros oficiales.

Estos callejeros son sin duda un

interesante aporte a la toponimia histórica local, tan acostumbrada a estar

tan vapuleada constantemente.

Portada del

callejero del año 1979

Plano del

callejero

Portada del

callejero del año 1986

Plano del

callejero

Portada del

callejero del año 1999

Plano del

callejero

26

- PLANO PARCELARIO DE RÚSTICA Y DE URBANA DEL AÑO 1979

Entre la documentación necesaria

para la redacción del Plan General Municipal de Ordenación del año 1982 existía

un plano que contemplaba el tejido parcelario del municipio a fin de poder

ajustar los diferentes sectores y unidades de actuación, ofreciendo a la vez

una visión de conjunto de todo el término.

27

- EL PLANO DE 1985

La Comunidad Autónoma realizó a

principios de la década de los años ochenta una importante actividad encaminada

a la obtención de una cartografía adecuada de toda la Región basada en la

escala 1/5.000 para el suelo rústico y de 1/500 para los núcleos de población.

De esta manera Alcantarilla

consiguió un plano del casco urbano con una definición nunca obtenida hasta

entonces de 1 metro cada 2 milímetros.

Plano del

entorno de la Casa de las Cayitas

28

- EVOLUCIÓN URBANA DE LA POBLACIÓN

Serie de planos en los que es posible

apreciar el crecimiento de la población de Alcantarilla a lo largo de su

historia en función de su crecimiento demográfico

Nº

1 - Época iberorromana

La llegada de los romanos supuso el que el

poblado encastrado del Agua Salada tuviese que ser abandonado y sus habitantes

realojados en otro poblado de “puertas abiertas” en el llano y junto al entonces

cauce del Río Guadalentín.

Los hallazgos arqueológicos que se han

salvado de la destrucción y de la reutilización de materiales –que fue mucha–,

parecen indicar que en el término de Alcantarilla existieron dos villas romanas

–más la colindante de la Voz Negra–; una mansión –lo que sería una venta

actualmente– al servicio de las calzadas; un emplazamiento militar de

vigilancia junto al río; un puente sobre el río de fábrica o madera sustituible

por barcas; un acueducto para que el canal procedente del azud del río salvase

la Rambla de las Zorreras y un canal para regadío que llevaba el agua hacia en

importante enclave de Algezares-La Alberca.

El territorio estaba atravesado por

importantes vías de comunicación: la de Monteagudo a Lorca y Begastri; la de

Susaña (Mazarrón) hacia la meseta central y la de Cartagena hacia esa misma

meseta así como hacia Begastri.

El trazado geométrico de esas calzadas se

mantiene intacto excepto en el tramo de la unión de la Calle de Los Pasos con

la Avenida de Santa Ana y la pequeña alteración que últimamente se ha realizado

del llamado Camino Viejo de Pliego que era la calzada hacia Begastri.

Nº

2 - 1545

Es muy posible que el puesto militar de

vigilancia romano en el paso del río derivase con el tiempo en un agrupamiento

de varias viviendas con una cierta entidad que, con la llegada de los árabes y

el crecimiento de los regadíos, dieron lugar a una población que llegó a tener

en el momento de su desaparición 140 casas y unos 800 habitantes que basaban su

economía en la agricultura, la arriería y el servicio a los caminos.

Desde el año 1451 existía una noria que

facilitaba los regadíos de la zona.

Este poblado fue destruido por una avenida

conjunta de los ríos Guadalentín y Segura quedando solamente en pie la iglesia

del lugar al tratarse de una obra sólida y resguardada por unos muros.

La población se trasladó a los alrededores de

la actual Plaza de la Iglesia o de San Pedro, por encima de la cequeta que

venía de la noria instalada unos cien años antes y cuyo cauce discurría

entonces un poco más abajo que el actual hasta que en el año 1549 se elevó el cauce y

se trasladó a su trazado actual.

Esta aldea, cuyo primer nombre conocido es el

de Qantara-Askaba (puente de barcas) era ya de fundación anterior a los árabes

como prueban sus términos latinos. A lo largo del tiempo, con la construcción y

destrucción de varios puentes, la aldea pasó a llamarse Al-Qantara,

Al-Qantariella y Alcantarilla, olvidando su pasado de puente de barcas aunque

éste paso estuvo vigente hasta finales del siglo XIX en que se construyó el

llamado “Puente de la Pólvora”.

Los trazados de las antiguas calzadas romanas

seguían vigentes aunque lógicamente la trama viaria se incrementó con nuevos

caminos, sendas y veredas..

El Río Guadalentín ya hacía tiempo que se

había intentado domesticar cambiando su curso sin mucho éxito, lo que

precisamente dio lugar a la destrucción del poblado, por lo que posiblemente ya

en esa época, aparte de los necesarios trenques por la parte alta de las

actuales Tejeras, se construyera lo que luego se llamó “El Malecón” que

consistía en un grueso y alto dique de tierra a todo lo largo de la Avenida de

Santa Ana para intentar contener las aguas.

Nº

2a - 1550

El pueblo ya se ha trasladado a su nueva

ubicación, formando un anillo alrededor de la iglesia siguiendo el nivel de la

pequeña elevación en la que se ubica, así como a lo largo del camino de Lorca,

casi con toda seguridad antigua calzada romana y hoy Calle Mayor.

La cequeta ya discurre a un metro de más

altura, por lo que el nuevo pueblo queda bajo su cota y pueden tener el agua en

la puerta de sus casas. La construcción de este nuevo pueblo significa que

muchos de los alcantarilleros que huyeron de la inundación comiencen a volver,

y así la población inicia un palpable aumento de habitantes.

El solar de la antigua población sirve de

cantera para la reutilización de materiales y se mantiene únicamente en pie la

iglesia que luego pasaría a ser “Convento de la Virgen de la Salud”.

Nº

3 - 1756

La recuperación económica que trajo la

llegada de Felipe V llegó también a Alcantarilla aumentando significativamente

la población. La arriería había perdido fuerza en beneficio de la agricultura y

en menor grado de la ganadería. Se crean rápidamente nuevos barrios en la parte

alta de la población, entre la antigua ermita de San Roque y el Camino Real a

Lorca ya conocido entonces como Calle Mayor. A primeros de siglo ocurre el

importante hecho de la llegada de los frailes Mínimos de San Francisco de Paula

a Alcantarilla, que tras instalarse inicialmente en la antigua iglesia de la

población junto al río, construyen su inconcluso convento y cercan su famoso

huerto.

Los algaydonales habían prácticamente

desaparecido a la par que aumentan en gran número las aceñas; se viven unos

años de auge de la agricultura en el que siempre había sido conocido “como el mejor lugar de la huerta”.

Nº

4 - 1898

En la segunda mitad del siglo XIX comienzan

en Alcantarilla los grandes cambios: en la década de los sesenta llega el ferrocarril

Cartagena-Madrid y veinte años después tenemos la línea Alcantarilla-Lorca. A

la sombra de estas infraestructuras se inicia la llegada a la población de las

industrias madereras procedentes de la Sierra de Segura, a las que siguen años

después las instalaciones de conservas vegetales y algunas de jabones y

trefilería.

Ante ese despegue industrial llegan a

Alcantarilla buscando trabajo una gran cantidad de personas procedentes de la

parte alta de Granada, zonas colindantes de Almería y sobre todo de La Unión y

de Mazarrón ante la caída de la minería.

Curiosamente, de todas las principales

empresas que se instalan en el pueblo, solamente hay un promotor con orígenes

alcantarilleros, procediendo los demás de todas partes de España y

evidentemente de la cercana Murcia, lo que parece indicar que Alcantarilla era

un buen lugar para vivir e invertir.

La llegada de estos miles de personas genera

de manera inmediata el problema de la vivienda; y ante su escasez, se forman

núcleos de cuevas en el Cabezo del Bolo, El Losar y el Cabezo del Calvario.

El

casco urbano se había ido colmatando llegando así hasta las vías del ferrocarril

pero sin traspasarlas. La agricultura de regadío sigue siendo todavía el motor

de la economía, pero el comercio minorista aparece con gran fuerza.

Este incremento demográfico y económico

conlleva la necesidad del transporte de viajeros a Murcia y otras cercanías,

fomentándose así el gremio de tartaneros y hace su aparición el “tan esperado y

moderno” tranvía, en principio arrastrado por caballerías y posteriormente

electrificado, ya que el sistema de vapor no llegó a funcionar adecuadamente.

Nº

5 - 1929

El siglo XX avanza y con ello la instalación

de nuevas industrias en Alcantarilla. A las serrerías pronto se le suman las

conserveras, que durante muchos años fueron el gran motor de la economía de

Alcantarilla creando miles de puestos de trabajo hasta el punto de tener que

recurrir a autobuses para traer trabajadores de poblaciones cercanas.

Alcantarilla cuenta con dos importantes

líneas de ferrocarril, una carretera nacional, varias carreteras comarcales,

una línea de tranvía con Murcia, numerosas industrias y una fecunda huerta. El

crecimiento de la población, iniciado cincuenta años antes, sigue su ritmo

imparable.

Al inicio de la década de los veinte se lleva

a cabo la primera urbanización planificada de la población, promovida por el

maestro constructor de Alcantarilla Damián Bernal Munuera, que crea un nuevo

barrio colindante con el camino de Barqueros cuyo eje fue durante muchos años

la llamada Calle de Bernal y ahora de La Fuente, porque en ella se instaló una

fuente pública a mediados de esta década cuando llegó el agua potable a la

población desde el Cabezo de las Aguas.

Sin planeamiento, comenzaron a edificarse los

inicios de la carretera de Mula y de la carretera de Lorca de una forma tímida,

mientras que el casco antiguo, rodeado de huerta, tiende a respetar a ésta y no

ofrece crecimiento significativo. Las cuevas siguen existiendo e incluso

aumentando su número con nuevos emplazamientos. El primer campo de “football”

se instala frente al hoy Hogar del Pensionista y tenemos una pista de tenis en

el camino de Puebla de Soto junto a la acequia de La Daba, en terrenos de Hero.

Nº 6 - 1946

Mientras que los alrededores de huerta del casco

antiguo permanecen intactos, la población sigue su crecimiento en la parte

llamada “el Campo”, por la carretera de Mula y la de Barqueros, al norte del

barrio construido por Damián Bernal.

Por la parte de Javalí Nuevo ya se colmatan

dos manzanas dentro del término de Alcantarilla.

La población ya presenta la implantación de

diversas industrias en su ensanche. Es una época de progreso lento pero

constate. La carretera de Lorca comienza a edificarse sobre todo con almacenes

de diversos usos y se construyen tres manzanas de viviendas protegidas para ir

acabando con el problema de la vivienda existente en la población.

Se cuenta ya con un campo de deportes en los

terrenos en los que hoy se encuentra la Plaza de Abastos de Campoamor. Las

Tejeras comienzan un tímido arranque y el ferrocarril irrumpe en el interior de

varias industrias.

En estos años ya la industria crea más empleo

que la agricultura y ello se traduce en que el crecimiento demográfico se

incremente.

Nº

7 - 1956

En estos años el principal acontecimiento

urbanístico es el inicio de las obras para la construcción del desvío la

población. Los domingos por la noche el tráfico de los escasos coches que

circulaban por la Calle Mayor es casi imposible habida cuenta de la gran

afluencia de personas paseando a lo largo y ancho de la calle, de fachada a

fachada, del paso a nivel a la plaza de abastos.

Pero las obras del desvío sufren un parón a

la altura del ferrocarril y esas obras permanecen detenidas demasiado tiempo,

estando el paso cortado por unos grandes bidones cargados de arena.

Por la carretera de Barqueros los edificios

llegan ya a ese desvío, así como por la carretera de Lorca, mientras que el

interior de la zona permanece vacío. Ya se está construyendo la Iglesia de la

Asunción de Campoamor que aparece como un edificio aislado.

A las tres manzanas de viviendas protegidas

ya construidas anteriormente para paliar el problema de la vivienda se suma

ahora la construcción de otras dos manzanas colindantes a las anteriores, por

lo que el problema de la vivienda comienza a desaparecer.

Las Tejeras crecen lentamente y el barrio de

Vistabella es el que sufre una mayor expansión, si bien a base de pequeñas

industrias.

Las edificaciones de Javalí Nuevo siguen

aumentando en el término de Alcantarilla llegando ya a la segunda manzana.

Nº

8 - 1968

Esta década es la del inicio de las grandes

transformaciones de la población. La parte de Campoamor, al norte y sur de la

carretera de Lorca, va formado rápidamente su estructura urbana.

El problema de las cuevas prácticamente

desaparece cuando se culmina la construcción de un nuevo barrio entre la

carretera de Barqueros y el Camino de la Silla así como dos pequeñas manzanas

junto al nuevo campo polideportivo que se encuentra en sus inicios.

La carretera de Mula adquiere protagonismo

con la llegada de la Escuela de Formación Profesional, el citado polideportivo

y un par de nuevas industrias.

Vistabella no crece lo suficiente al ver ese

crecimiento restringido al llegar a un parcelario de unas mayores dimensiones

que no están en el mercado.

Las Tejeras crecen rápidamente, y en la

carretera de Javalí Nuevo nace el barrio de Cabezo Verde, en una mezcla de

vivienda y pequeña industria o taller.

La huerta se sigue manteniendo en los límites

del antiguo casco urbano, que prácticamente están inalterables. Esa

huerta, casi un jardín, se mete dentro de la población y las acequias todavía

llevan un agua abundante y poco contaminada. Las tabernas albergan por la noche

a una gran multitud de huertanos, obreros, comerciantes y buscavidas en una

interesante mezcolanza en la que todo el mundo se conoce y todo el mundo se

saluda entre botella y botella de vino que el tabernero de turno saca de

grandes barriles.

Nº

9 - 1978

Se va colmatando la parte de poniente de la

población con la excepción de la zona de Vistabella. Las Tejeras siguen su lento crecimiento al igual que el barrio de San José obrero.

La zona de Cabezo Verde permanece algo

estancada mientras que en la zona de Javalí Nuevo ya se llega a la tercera

manzana en término de Alcantarilla.

Junto a la Rambla de Las Zorreras se

construye un polígono industrial, y la carretera de Mula permanece estable.

Lo que si experimenta un cambio histórico es

la urbanización del antiguo Huerto de los Frailes, realizándose las primeras

edificaciones dando fachada a la calle Madrid o antiguo camino de Castilla.

La merma a la huerta comienza ya a aparecer

en el Camino de la Piedra y Avenida de Santa Ana; y en la carretera de Murcia

se lleva a cabo la urbanización de Florentino Gómez.

Las cuevas ya han desaparecido de la

población aunque algunas no se hayan destruido todavía. Al final se han

construido casi quinientas viviendas sociales.

Nº

10 - 1986

Se van colmatando los barrios de Campoamor,

Las Tejeras y Vistabella, a la vez que crece hacia el sur el barrio de San José

Obrero.

Otras zonas quedan paralizadas en tanto no se

tenga aprobado el nuevo planeamiento urbanístico

La huerta se va mermando en la calle de San

Sebastián, Camino de la Piedra y Avenida de Santa Ana, pero ese no es problema

de la destrucción de la huerta, ya que esa propia huerta es la que comienza a

desaparecer de manera alarmante a un

gran ritmo, y las parcelas abandonadas aumentan rápidamente.

Ya existe la estación de mercancías de Nonduermas,

lo que significa que Alcantarilla pierda todo el protagonismo ferroviario que

llevaba ostentando desde la década de los años sesenta del siglo XIX, o sea,

cien años.

Nº

11 - 2002

La aprobación de la nueva normativa

urbanística, la ampliación del término y la bonanza económica dan lugar a que

la población sufra grandes cambios y se incremente en un gran porcentaje la

construcción de viviendas.

Todo el núcleo que engloba el desvío

prácticamente se colmata con la excepción de unas pequeñas zonas en La Torrica.

El ensanche de la Avenida de Murcia comienza su ejecución, a la vez que se

colmatan los solares de antiguas fábricas.

La ampliación de término supone incluir ya

como propias algunas zonas colindantes como es el caso del barrio de El Llano.

También San José Obrero se colmata y en lo mismo ocurre con el barrio de Cabezo

Verde. Cada vez queda menos suelo libre en la delimitación de lo que era el

antiguo término municipal.

Las infraestructuras también sufren

importantes cambios, ya que nos encontramos con una autopista por la parte de

poniente con un largo túnel bajo San José Obrero, y con un desvío de la

población que comienza a ser desdoblado en un primer tramo a partir de la Avenida

de Murcia.

El ferrocarril, que en otros años fue motivo

de bonanza económica, va poco a poco desapareciendo y ya solamente queda una

estación abandonada y unos trenes que pasan de largo.

La única industria conservera que queda da el

salto al otro lado de ese desvío con un gran edificio logístico que conlleva

una explanación de terrenos que puede haber afectado a los restos arqueológicos

de la antigua Alcantarilla junto al Puente de las Pilas.

Y por último, la huerta entra en un proceso

ya irreversible de desaparición y las parcelas abandonadas se incrementan sin

cesar.

Nº

12 - 2015

La crisis hace que la expansión

constructiva sufra una brusca retención, y así algunas zonas urbanizables

quedan a medio ejecutar o bien no se comienzan, aunque ya en estos momentos

puede decirse que el suelo urbano de Alcantarilla está ejecutado casi en su

totalidad.

Se colmata Vistabella, que era la

última zona de Campoamor que quedaba con unas cuantas zonas libres, y hasta la

hondonada del Potrox se va cubriendo de naves y viviendas, al igual que también

se incrementa la zona industrial en el desvío, entre las carreteras del Javalí

y de Mula, así como en esta última carretera.

El barrio de Cabezo Verde acaba

prácticamente colmatado, así como Las Tejeras, el Huerto de los Frailes y La

Torrica.

El milenario Cabezo de las Aguas

pierde su fisonomía ante el ataque de las máquinas que trazan los viales de una

urbanización residencial según un proyecto municipal de los años ochenta, que

sirvió además para que la zona no fuera arrasada al usarse como cantera para

las obras de la autovía. Lo pagó el Cabezo del Ángel de Javalí Nuevo, que

perdió así su paisaje característico.

A estas alturas ya puede

certificarse la muerte de la huerta, el abandono de parcelas es imparable y

parte de esa huerta ya simplemente se utiliza para edificaciones unifamiliares

aisladas.

El suelo edificable en Alcantarilla

se encuentra ya bajo mínimos al no haberse acometido actuación alguna en la

zona norte de la ampliación de término. Ahora, el reto es dotar a la población

de un sistema adecuado de infraestructuras viarias que permitan la fluidez del

tráfico y la fácil intercomunicación entre todos los sectores de la población,

así como su interconexión con el polígono industrial y los accesos y salidas de

la población. Y todo ello sin olvidar el ferrocarril. Un ferrocarril al que se

le recibió con grandes vítores y fiestas y al que se le despide ahora con

manifestaciones en su contra. Es la vida.

Las mismas diferencias que se

observan entre los planos de los años cuarenta o cincuenta y el actual son las

que existen entre las sociedades de entonces y de ahora. Un mundo.

Nº

13 - Altimetría

El plano de altimetría con curvas de

equidistancia de un metro es un documento muy útil para múltiples aspectos.

La topografía permite el confirmar o desechar

algunas hipótesis o afirmaciones históricas. Su juicio es inapelable, porque ya

se sabe que las aguas van a los hondos, nunca ladera arriba como algunos pueden

pretender.

El plano de altimetría hay que estudiarlo

despacio, con detenimiento, observando cada detalle, y así podrá deducirse por

dónde debía pasar un camino, en dónde podría haber existido una construcción,

por dónde corrían las aguas; en resumen, se puede ver cómo era Alcantarilla

hasta que las características de su solar fueron borradas del mapa.

Nº

14 - Hidrografía

Consecuente con el plano de altimetría

tenemos el de hidrografía: qué cursos de agua cruzaban este espacio físico, qué

ramblas, qué ramblizos, qué vaguadas, cuantas colinas o cabezos formaban las

líneas divisorias de aguas; por donde se establecían las líneas de máxima

pendiente, por dónde afluía el Río Guadalentín. Ambos planos contienen una gran

cantidad de información.

29

- EVOLUCIÓN URBANA POR BARRIOS Y ZONAS

1

– Huerto de los Frailes

2

– Casco antiguo

3

– Campoamor

4

– Zona de la Estación de Lorca

5

– Carretera de Mula

6

– Zona de Martínez Campos

7

– San José Obrero

8

– Cementerio

9

– Cabezo Verde

10

– La Torrica

11

– Fábrica de Hero

12

– Avenida de Murcia

13

– Límite con Javalí Nuevo

HUERTO

DE LOS FRAILES

El antiguo y emblemático sector del Huerto de

los Frailes, ubicado en una amplia vaguada, se mantuvo como zona agrícola,

primeramente mixto de secano y de regadío, hasta la década de los sesenta en

que se cedió un suelo para la construcción de un instituto, también se

construyeron dos naves industriales junto al desvío y se comenzó la

construcción de viviendas en su lindero oeste o Calle Madrid.

Con anterioridad, a mediados de la década

anterior, el trazado del nuevo desvío de la población discurrió por su parte

norte de forma paralela a la ya existente Carretera de la Pólvora, que aún

continua con su trazado original.

Tras los problemas surgidos con el plan de

urbanismo de los años setenta, la prevista urbanización del huerto sufrió una

paralización y se iniciaron unas largas consultas de consenso con los

propietarios de cara a la redacción del nuevo plan del año 1982 para establecer

un modelo de ordenación de volúmenes diferente al previsto inicialmente,

aumentando la altura de las edificaciones y con ello las cesiones de suelo.

En la actualidad, sobre su entorno se ubican

un instituto, tres colegios y un jardín público.

CASCO

ANTIGUO

El caso antiguo de la población va creciendo

desde sus momentos iniciales en el sentido de ocupar aquellos terrenos menos

productivos y desde luego no susceptibles de poder tener acceso al riego con

las aguas de la cequeta, significando la Calle de San Sebastián como una

barrera a su desarrollo por la parte este, mientras que la población se

desarrollaba por la parte norte hasta llegar al camino de Mula.

Tras sobrepasar las edificaciones la

Calle de San Sebastián, el segundo cinturón era el Camino de La Piedra que

también acaba superado en unos momentos en los que ya la explotación agrícola

de la huerta nada importaba económicamente hablando.

CAMPOAMOR

Hace solamente cien años nada existía de la

zona de la población situada al oeste del ferrocarril. Al inicio de la década

de los años veinte, como ya anteriormente se ha dicho, el maestro de la

construcción Damián Bernal Munuera construye el primer barrio de la zona

compuesto de doce manzanas de viviendas con una calle como eje central

denominada entonces Calle Bernal, que luego pasó a llamarse Calle de La Fuente,

luego Calle Matías Montero, y ahora nuevamente Calle de La Fuente, designándose

inicialmente las otras calles con letras del alfabeto.

A continuación comienzan de forma tímida a

realizarse construcciones mixtas de viviendas y de industrias en la carretera

de Lorca, iniciadas con la construcción de tres manzanas de viviendas

protegidas, a las que siguió la construcción de otras dos manzanas –las

llamadas casas del ministro José Solís– en unos momentos en que se abordó de

forma decidida el problema de vivienda que existía en Alcantarilla

La construcción de la iglesia de la Asunción

supone un acelerador para la zona que poco a poco se va colmatando ante la

oferta de un suelo muy accesible, pocas trabas burocráticas y una economía en

alza de forma lenta pero continua. Podía adquirirse un solar a un precio muy

asequible, cualquier maestro de obras asesoraba o colaboraba, toda la familia

ayudaba a ratos en los días festivos a la construcción, los materiales se

podían conseguir fiados, y eso de la hipoteca sonaba a chino. Un sueldo, a

veces dos, y cualquier ingreso suplementario por pequeño que fuese, era

suficiente para poder llegar a tener una vivienda en planta baja y con un buen

patio. Luego los hijos, cuando eran mayores, efectuaban las elevaciones de

planta para su vivienda. Y hasta a veces se pagaba una pequeña multa al

ayuntamiento.

ESTACIÓN

DE LORCA

Esta es una de las zonas de desarrollo

urbanístico más complejo, si no la que más, ya que en ella se encuentran dos

fábricas de maderas, una de conservas, una zona militar y unas estructuras

ferroviarias.

La fábrica de maderas de Galindo fue la

primera en urbanizarse para uso residencial en una forma muy propia de aquellos

años, con una ocupación abusiva de suelo, viales insuficientes y ninguna

contribución a los necesarios equipamientos públicos de dotaciones que esa construcción de viviendas conllevaba. El resultado no

podemos decir que fuera el idóneo ni mucho menos, pero hay que decir dos cosas,

una, que a todo ello fue ajena la familia Galindo, y otra que en aquellos años

este sistema era el normal, cualquier perspectiva sobre las cargas que luego

repercutirían sobre el ayuntamiento y los propietarios colindantes ni siquiera

se pensaban. Todo Campoamor y otras zonas de la población se urbanizaron bajo

esos conceptos.

Casos distintos tenemos en las fábricas de